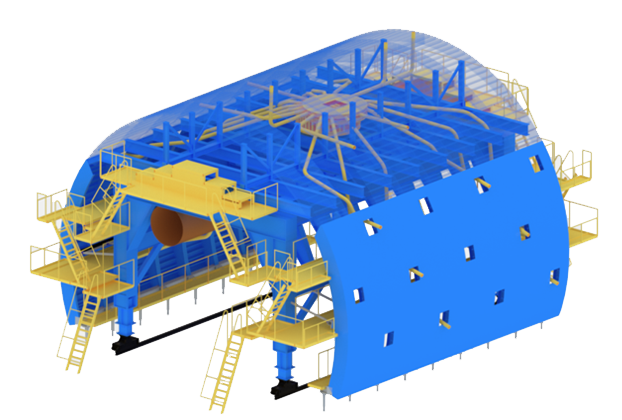

【安博体育】中国有限公司的前身是铁道部隧道工程局机械总厂,于 2006 年 4 月改制成立,是集隧道、桥梁、液压机械开发、设计及制造、修理于一体的专业公司。 公司现有中、高级技术人员 50余名,中、高级技工 300 余名。公司拥有现代化的企业管理及售后服务体系和配套齐全的机械加工设备,具备完整的桥隧施工机械配套和专用设备开发、制造能力。 公司致力于隧道、桥梁等领域施工机械的开发、配套。已先后推出了钢模板隧道衬砌(台车系列自动布料台车、自动挂布台车、无骨架台车……等等)、栈桥系列、桥梁钢模板系列,液压机械及元件系列产品。 其中小曲率施工全圆针梁台车(专利号:ZL201821205010.9,专利种类:实用新型专利)、新型无门架式全圆针梁台车(专利号:ZL201821205006.2,专利种类:实用新型专利)、用于异形全断面衬砌的针梁钢模板台车(专利号:ZL201821203950.4,专利种类:实用新型专利)已获得了国家专利证书。 数年来,公司在公路、铁路施工线上先后承揽

50+

中高级技术人员50余人

20+

发展历程20年

320+

机械加工、检测设备320余台套

400+

年生产隧道工装设备400余台套

产品优势

01

经营管理

【安博体育】中国有限公司充分运用现代化的企业管理理念,已组建以博士、硕士为主的中高级专业技术队伍,且公司建立了以总工程师为首的ISO9001管理模式,人才储备坚实,致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。

02

工艺设备

一流的产品需要生产设备做支撑。【安博体育】中国有限公司拥有配套齐全的机械加工、维修、检测设备,具备完整的桥隧施工机械配套和专用设备开发、制造能力,特别是沉降交互式光纤激光切割机的使用,大大提升了公司生产效率和生产能力。

03

市场开拓能力

【安博体育】中国有限公司建立极具强大稳定的售前服务团队,分别配置北方、西北、西南、东南片区销售部,建立了遍布全国的销售与服务网络,为公司的市场开发提供了强力支撑。

04

售后服务体系

【安博体育】中国有限公司专业售后服务体系有22年的历史,售后服务团队训练有素、人才济济,在售后服务工作方面,已经具有近千台套的安装、调试和售后服务工作经验。可以保证在规定期限内,完成各项售后服务工作,以满足定作人的使用要求。

05

产品配套齐全

专业工具设备、专业质量管控、纯正零部件都是优势,产品配套的几乎所有零部件包括自动行走装置都由【安博体育】中国有限公司自主生产,质量稳定可靠,在业界具有良好的口碑。